人と同じように、ペットの健康診断で病気を早期発見できれば、病気が進行する前に治療を開始することができ、治療の効果が期待できたり、動物やご家族の負担を減らすことに繋がります。

今回は健康診断の検査にはどんなものがあるのかをお話します。

検査の項目

あくまで一般的な検査の項目であり、ワンちゃんなのかネコちゃんなのか、若いのか高齢なのかなど、必要に応じてこの項目から減らしたり、増やしたりして検査を行います。

身体検査

体重、口の中の歯や歯肉、眼や耳、皮膚、四肢の状態などに気になる点はないか、などを見ていきます。聴診器で心臓や肺に雑音がないかもチェックしていきます。

尿検査・便検査

尿検査では糖やタンパク、血液など、通常なら含まれないものが混じっていないか、尿がきちんと濃縮できているか、など確認し、また尿の中に炎症細胞や結石などがないか顕微鏡で調べます。

便検査は主に、寄生虫がいないか、便に含まれる細菌叢のバランスなどを調べます。

血液検査

血液検査は血液成分や内臓の状態を広く、知ることができます。ここで何か異常が見つかった場合は、次に説明するレントゲン検査や超音波検査なども組み合わせてどこにどのような異常があるのか、詳しく探っていきます。

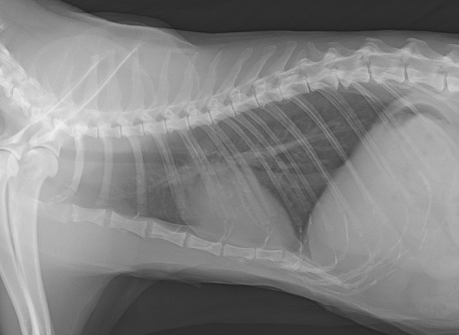

レントゲン検査

通常、胸(胸部)とお腹(腹部)の部分を健康診断では撮影していきます。レントゲン検査では、本来なら写ってこないはずのものが写っている、逆に写るはずのものが写っていない、正常と比べて臓器の大きさや形、場所が違う、などといったことが分かります。

超音波検査

超音波検査には胸(胸部)とお腹(腹部)の検査があります。臓器を順番に探し、大きさや形、構造などに気になる点はないか見ていきます。

心電図検査

人の検査と同じように、体に電極を付けて心臓の波形を調べます。

まとめ

ワンちゃんなのかネコちゃんなのか、若い年齢なのか高齢なのかなど、必要に応じてこの項目から減らしたり、増やしたりして検査を行います。健康診断には病気を早期発見するという意義だけでなく、ワンちゃんネコちゃんが健康であることの確認をする、そしてその健康の時の状態を把握しておく、という大事な意義もあります。若いうちは年に1回程度、シニア期になってからは年2回、健康診断をうけることをおすすめします。

こちらの記事で更に詳しく記載しています。ぜひご参考ください。

荻窪桃井どうぶつ病院/杉並動物循環器クリニックでは、公式ライン・インスタグラムにて飼い主さん向けの情報を発信しています。