はじめに

拡張型心筋症とは、左心室あるいは両心室の拡張と収縮障害を特徴とする疾患で、呼吸困難や失神、突然死などを引き起こす疾患です。

今回は、犬の拡張型心筋症について解説していきます。

仕組みと病態

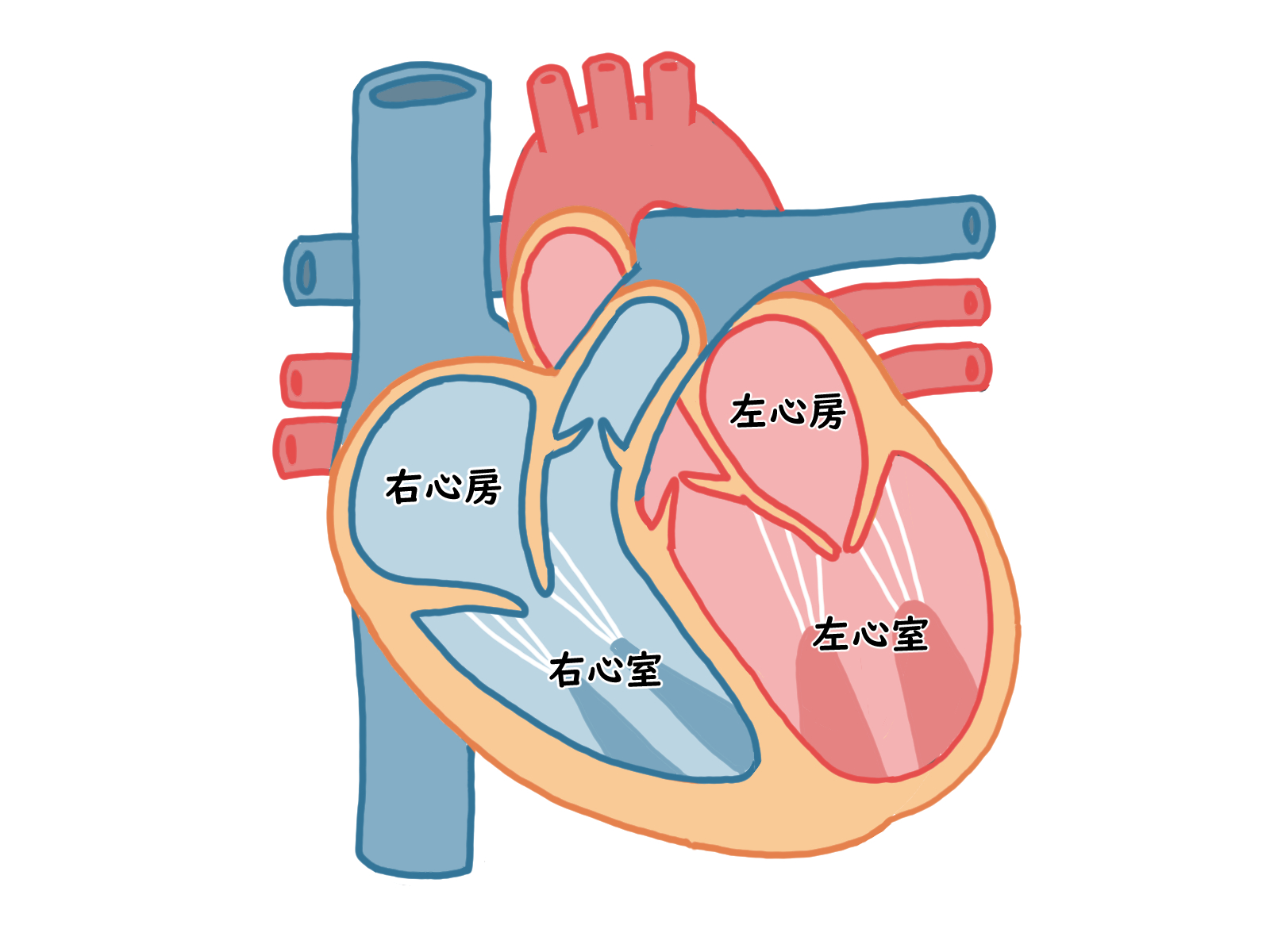

拡張型心筋症は、進行性の心筋収縮力の低下をもたらします。収縮力の低下は、心室(主に左心室)内腔の拡張を引き起こし、一回心拍出量の減少をもたらします。左心室内腔の拡張により、僧帽弁の弁輪径が拡大し、僧帽弁閉鎖不全を合併することがあります。また、心臓の壁(主に左心室)が薄くなる場合もあります。さらに進行すると、心室拡張末期圧が上昇し、それに伴って左房圧や肺静脈圧も上昇します。その結果、肺水腫などの左心不全を引き起こします。右心系が侵された場合には、腹水などの右心不全を引き起こします。

また、心房細動や心室期外収縮、心室頻拍などの不整脈を合併する場合も多くあり、予後不良因子であることが知られています。

原因

犬の拡張型心筋症の原因には、家族性の要因と遺伝的な要因が報告されています。

好発犬種としては、ドーベルマン、グレートデーン、アイリッシュ・ウルフハウンド、ボクサー、セントバーナード、ポーチュギーズ・ウォータードッグ、ゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバー、アメリカン・コッカー・スパニエル、イングリッシュ・コッカー・スパニエルなどが知られています。

雄での発症が多く、2〜3歳齢から中年齢にかけて発症することが多いです。特にポーチュギーズ・ウォータードッグでは、若齢での発症が認められます。

一方で、タウリンやL-カルニチン欠乏などの栄養学的要因、抗がん剤などの薬剤、ウイルス感染、全身性の疾患などが原因で、二次性に拡張型心筋症に類似した病態に陥る例も報告されています。厳密には、これら二次性心筋症と、上述した家族性・遺伝性の特発性拡張型心筋症は区別されます。

症状

軽度の拡張型心筋症においては、眼に見える症状を示さない場合もあります。このように症状は示さない拡張型心筋症のことを、「occult DCM(オカルトDCM)」と呼ぶことがあります。

病態が進行してくると、

- 運動不耐性

- 咳

- 肺水腫や胸水貯留による呼吸促迫

- 腹水貯留による腹囲膨満

- 失神

- 虚脱

- 不整脈による突然死

以上のような症状が認められます。

診断

聴診やX線検査も重要ですが、主に心臓超音波検査で診断を行います。また、ドーベルマンやボクサーに関しては不整脈との関連が報告されており、ホルター心電図による検査も推奨されています。

上記検査により心収縮力の低下、心室の拡大、不整脈などを検出していきます。これらの結果と臨床症状から総合的に判断し、拡張型心筋症と診断します。

また、さまざまな診断基準が報告されており、欧州獣医心臓病学会では以下のようなオカルトDCMの診断基準が設けられています。

| 基準(それぞれ3ポイント) |

|

| 小基準(それぞれ1ポイント) |

|

合計6ポイント以上ある場合に、オカルトDCMが非常に疑わしいと判断されます。

治療

基本的には、薬による内科治療が行われます。

症状のないオカルトDCMの場合でも、強心薬(ピモベンダン)を使用することにより心不全発症までの期間を延ばせたという報告があります。

また、心不全になってしまった場合には、強心薬に追加して利尿剤やACE阻害剤、不整脈を合併している場合には抗不整脈薬を使用します。

まとめ

犬の拡張型心筋症は残念ながら治すことは難しい病気ですが、早期に見つけて治療を始めれば、愛犬と一緒に過ごせる時間を延ばすことができます。

特に好発犬種を飼っている場合は、定期的な心臓のチェックがおすすめです。

「最近、散歩を嫌がる」「咳をする」「すぐ疲れる」など気になることがあれば、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

執筆 獣医師 稲見 光起

監修 院長 木﨑 皓太