子宮蓄膿症とは?

子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)とは、犬や猫の子宮の中に膿(うみ)がたまってしまう病気です。発情を繰り返すメスで多くみられ、特に避妊手術をしていない中高齢の犬猫で発症リスクが高まります。

放置すると短期間で全身に細菌や毒素が回り、命にかかわる危険な病気です。

発症の原因

子宮蓄膿症は、主にホルモンの影響と細菌感染によって起こります。

-

発情後に黄体ホルモンが分泌され、子宮の環境が細菌の繁殖に適した状態になる

-

膣から侵入した大腸菌などの細菌が増殖し、膿がたまっていく

特に、発情を何度も経験しているが出産歴がない犬猫ではリスクが高いとされています。

子宮蓄膿症の症状

症状は膿が体の外に出る「開放型」と、外に出ず子宮内にたまる「閉鎖型」で異なります。

-

元気がない、食欲がない

-

水をよく飲み、尿の量が増える

-

陰部から膿のような分泌物が出る(開放型)

-

お腹が膨れてくる(閉鎖型)

-

発熱、嘔吐、下痢

特に閉鎖型は見た目の変化が少ないまま急激に悪化することがあるため、注意が必要です。

診断方法

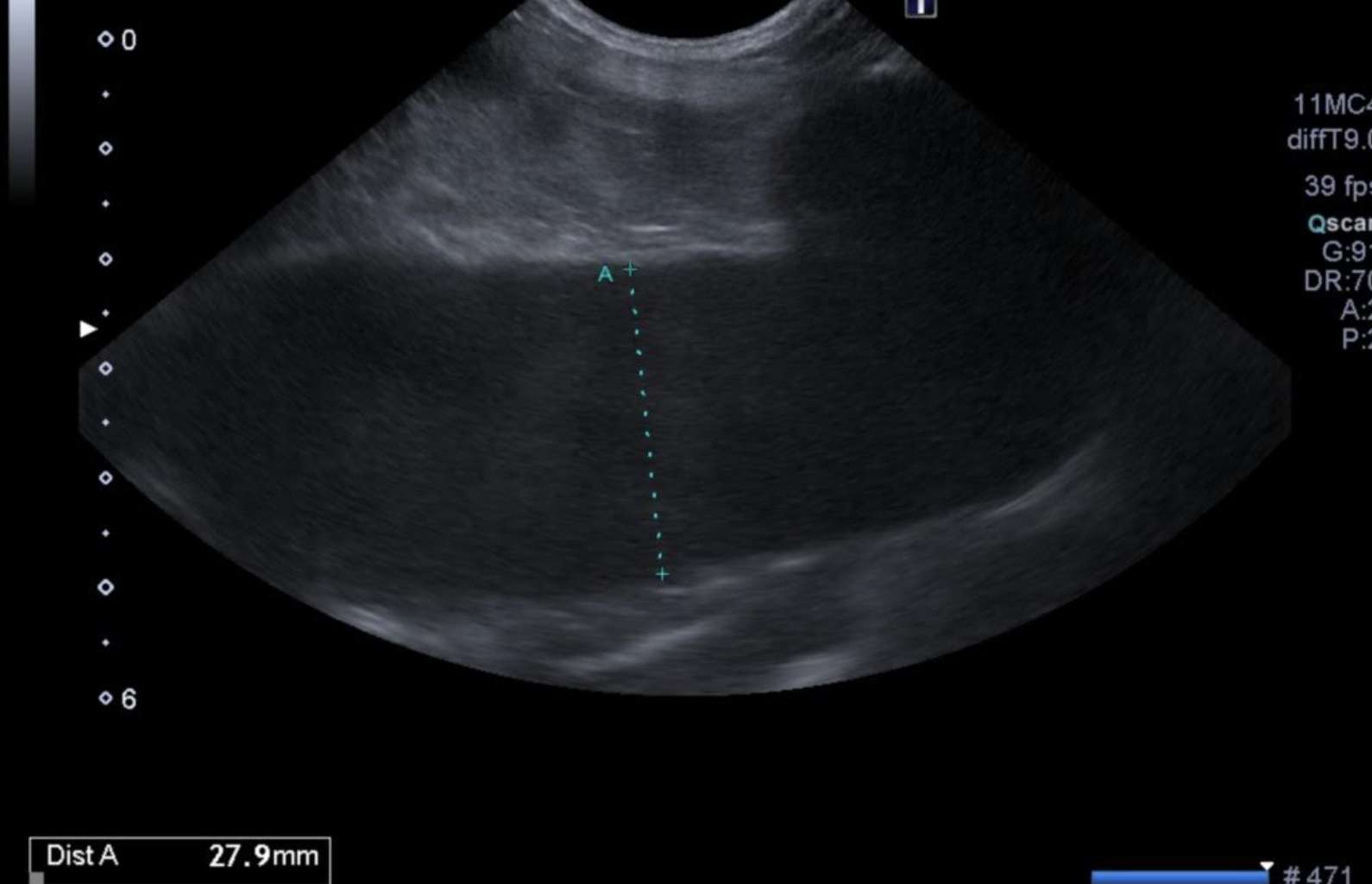

↑子宮内に膿が溜まって拡張している様子

動物病院では以下のような検査で診断します。

-

身体検査・問診(発情歴、分泌物の有無など)

-

血液検査(白血球増加、炎症反応の確認)

-

レントゲン検査、超音波検査(子宮の腫大や膿の貯留確認)

治療方法

子宮蓄膿症の基本的な治療は**外科手術(卵巣子宮摘出術)**です。

膿がたまった子宮ごと取り除くことで根本的な治療となります。

状態が重い場合は、点滴や抗生物質で体調を安定させてから手術に臨むこともあります。

※ホルモン療法で膿を排出させる方法もありますが、再発の可能性が高く、一般的には推奨されません。

放置するとどうなる?

治療せず放置すると…

-

子宮が破裂して腹膜炎を起こす

-

細菌や毒素が全身に回って敗血症になる

-

数日以内に命を落とす可能性がある

非常に進行が早いため、早急な受診と治療が必要です。

予防方法

最も確実な予防は若いうちに避妊手術を行うことです。

避妊手術によって子宮と卵巣を取り除けば、子宮蓄膿症だけでなく、卵巣腫瘍や乳腺腫瘍のリスクも下げられます。

まとめ

「なんだか元気がない」「おしっこの量が増えた」「陰部から膿のようなものが出ている」――そんな時は、子宮蓄膿症のサインかもしれません。

放っておくと命に関わる病気ですので、少しでも不安を感じたら、すぐに動物病院にご相談ください。

荻窪桃井どうぶつ病院/杉並動物循環器クリニックでは、公式ライン・インスタグラムにて飼い主さん向けの情報を発信しています。